新着情報

新着情報

2025.01.03

令和7(2025)年は、昭和100年、昭和は遠くなってきました。団塊世代の孫世代、俗に言うZ世代は、時代の中心だったアナログ社会を全く知らない世代でもあります。

母校山高の創立は明治32(1899)年ですから126年が経ちます。コロナ禍前までは、山中、山女卒業の諸先輩も多数同窓会総会やイベントに参加されておりました。しかし、加齢とともに会場に足を運んでいただく機会が少なくなってきました。

山中、山女、山高を卒業された同窓の社会でのご活躍ぶりに改めて体感いたします。

生方(うぶかた)たつゑさん(山女大正11年卒)もそのお一人です。宇治山田と沼田高校が縁、群馬県立沼田高等学校(以下「沼高」)は、明治30(1897)年、群馬県前橋中学校利根分校として設立され創立128年の歴史を有する男子校、本年4月、県立沼田女子高等学校と統合、共学校として新・沼田高校となります。沼高は、修学旅行先に伊勢志摩、伊勢神宮両宮を参拝されており、令和5(2023)年、たまたま両宮をご案内いたしたことがきっかけで国語科の田村勝浩先生が國學院大學のご出身で同校フェンシング部監督ということもありしばしば伊勢の国入りをされておられました。

「宇治山田」は、沼田市の名誉市民で歌人生方たつゑさんのふるさと、非常に親しみを感じていますとの印象でした。

昨年暮れ、小職が沼田を訪問することで再会が実現、新年度から共学制移行で校舎、施設を改修中のところを田村先生が校門に出迎えて下さり、学校の概要をお話していただきました。

昭和3(1928)年、群馬県で初めての鉄筋コンクリート造りで校舎屋上には、喜びの日があると鐘を鳴らす「五常の鐘」(写真)がありましたが戦時中に鉄の強制供出でなくなり戦後は、寂しい思いでした。学校、同窓会が主体となって創立120周年記念事業の一環として校門の傍らに立派な鐘楼「五常の鐘」(製作 富山県高岡市の鋳造業者・重量480㎏)のシンボル復活となりました。五常とは、「仁・義・礼・智・信」で人間として身に付けるべき心、二宮尊徳の教えにも通じます。同校も本校の卒業祝いと同様に「校歌入りの湯飲み」(写真)です。

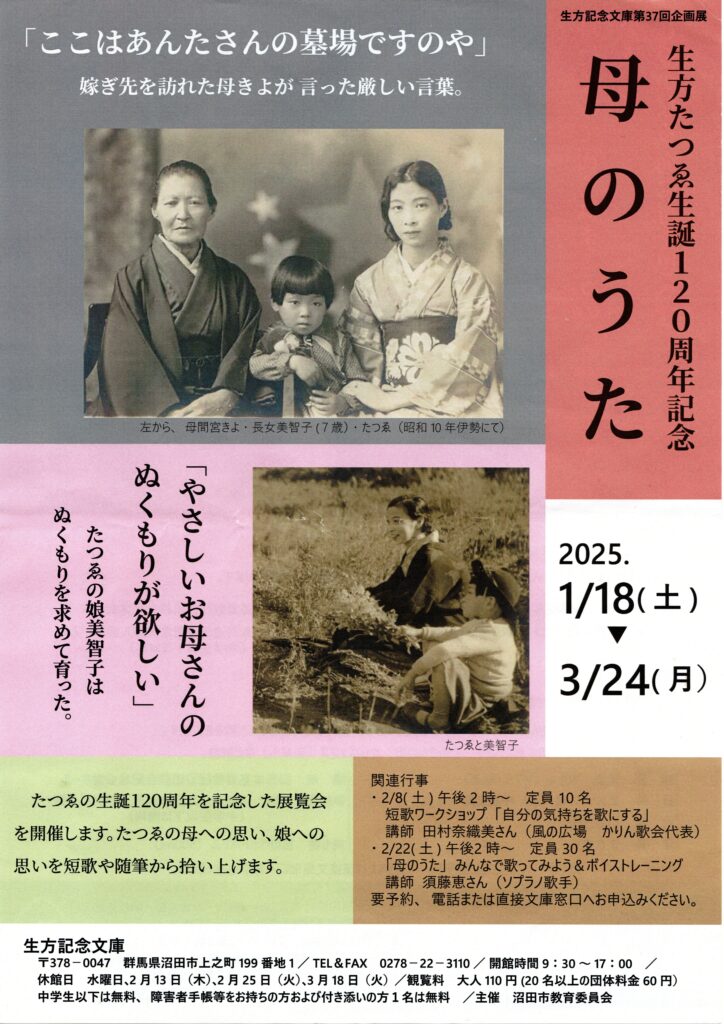

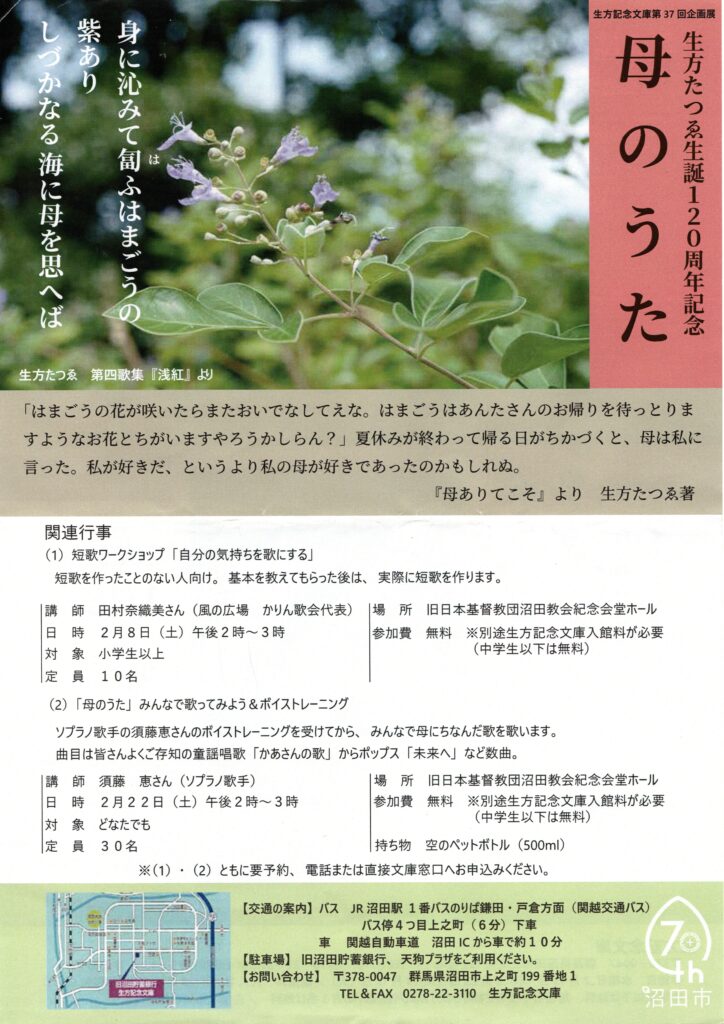

生方家は、沼田藩御用薬種商の名家で沼田市の市街地は、全国でも珍しい三方を河岸段丘で形成され、上之町はその中心で「生方記念文庫」、真田氏のふるさと沼田城址に移築された「旧生方家住宅」、「生方記念史料館」があります。記念文庫の学芸員手塚恵美子さんは、田村先生と研究を通じて親しく、幸いしました。ご主人の生方誠さんは、旧沼田町長、初代国家公安委員を務められた名士でもありました。たつゑさんは、明治37(1904)年、伊勢市宮後の間宮斎一家の四女に生まれ、山女では、慶光院さん、宇治土公さん(いずれも旧姓)と同級生、伊勢市立伊勢図書館前には「生方たつゑ句碑」があります。2025年には、「生方たつゑ生誕120周年記念 母のうた」企画展(沼田市教育委員会)1月18日㈯から3月24日㈪までが開会されます。

首都圏にお住まい、お勤めの同窓の皆さん、ぜひとも足をお運びください。JR上越線「沼田」駅から中心市街地へは、河岸段丘の地形から沼田城址まで心臓破りの急坂・階段ありタクシー利用が便利です。市街地は平坦です。「生方記念文庫」は館内撮影禁止。

生方記念文庫|沼田市公式ホームページhttp://www.city.numata.gunma.jp/kanko/bunka/1006877/1001838.html

ホーム – 群馬県立沼田高等学校 https://numata-hs.gsn.ed.jp/

文責:会報委員会19期東村 篤(四日市大学研究機構環境技術研究所研究員)